【编者按】

在建设教育强国、教育强市背景下,2025年成为上海高校改革大年,至少3个波次的教育综改落地开花。其中,“双一流”高校打头阵、当尖兵,“三位一体”推进教育改革发展、科技创新和人才培养;沪上首批5所应用型本科高校先行先试,让教育链和产业链无缝对接;同时,各具特色的地方高校也“一校一策”,实施“上海高等教育重服务、强贡献计划”。今天起,解放日报·上观新闻记者走进这些试点高校,深度调研他们如何系统性变革,让教学科研“适配”国计民生,以期带来具有新时代内涵的教改。

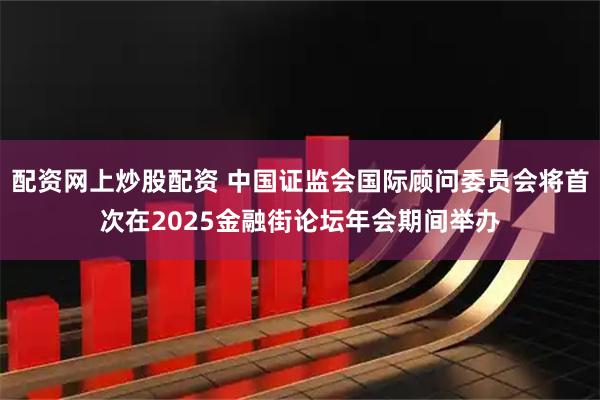

秋季校招进场。

秋季校招进场。

临港大学城,来自上海电力大学人工智能学部的清洁能源技术专业硕士生时鹏,走进今年第一场秋季校园招聘会。面对210多家用人单位带来的4000多个就业岗位,他惊喜发现,“人工智能+清洁能源”的交叉领域已形成产业需求,“无论是运用新的算法优化电网调度,还是通过智能预测来提升“风光”新能源的利用效率,自己的研究课题都有了用武之地。”

这位2026届毕业生赶上了好时机。从前有句话:“高校培养的人才到了企业用不上,企业急需的技能高校课堂又教不到”——近年来,大学与行业间的“知识倒挂”现象,叠加人才培养与产业一线供需脱节、学生产业实践实习匮乏等问题,加剧了供需错位的矛盾。

2025年,“上海高等教育重服务、强贡献计划”启动实施,试点高校结合定位与特色,制定“一校一策”,改变以往以学科建设为核心的办学逻辑,以人才培养为核心推进教育综合改革,让“供给侧”输出的人才真正符合国家战略和相应行业需求。

上大校园里的钱伟长雕像。徐瑞哲 摄

上大校园里的钱伟长雕像。徐瑞哲 摄

【从大飞机到光刻机,“硬核”联培】

今年政府工作报告中,“深化工业软件核心技术攻关”被列为国家战略重点之一。2025年中国工业软件市场规模预计突破3300亿元,而工信部数据显示,研发设计类工业软件国产化率仅10%,高端市场长期被海外企业垄断。

工业软件“人才荒”怎么破?基于“重服务、强贡献”计划,上海大学力学与工程科学学院与国产大型通用CAE仿真平台Generator的研发企业——昆仑数模“手拉手”,重构人才培养体系。面向力工学院和钱伟长学院力学专业每届约60名本科生,学院将传统必修课《有限元及其应用》全面升级,比重达1/4的12学时均用于昆仑数模的软件结构前处理教学。同时,新设《工程装备力学仿真与分析》选修课,由校内教师与企业工程师按3:1课时比例联合授课,把企业真实项目案例搬进课堂,实现“学用同步”“真题真做”。

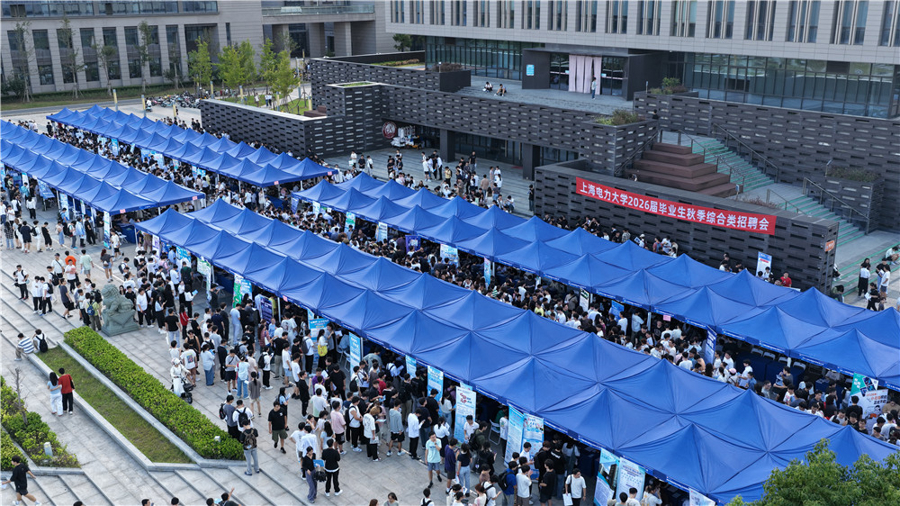

上大力工学院硕士研究生王思敏在中国空气动力研究与发展中心大型风洞开展射流PSP测量压力实验。

上大力工学院硕士研究生王思敏在中国空气动力研究与发展中心大型风洞开展射流PSP测量压力实验。

“请进来”更“走出去”,甚至“住进去”。紧贴国家与上海重大战略任务,上大力工学院2025级硕博70余人赴中国商飞上海飞机设计研究院,开展大飞机关键设计技术力学实践课程。他们的学长,如2024级硕士生王思敏赴中航气动中心“住企联培”,进行为期一年的大飞机喷流噪声机理与试验研究;2023级硕士生翁恺文赴京入驻中国科学院力学所,进行量子计算在流体力学应用方面研究;2023级博士生王宇泽则在张江重点实验室聚焦极紫外光刻机光源腔内动态气体流动关键问题——“看得见装备、摸得着流程”,厚植工程素养与家国情怀。

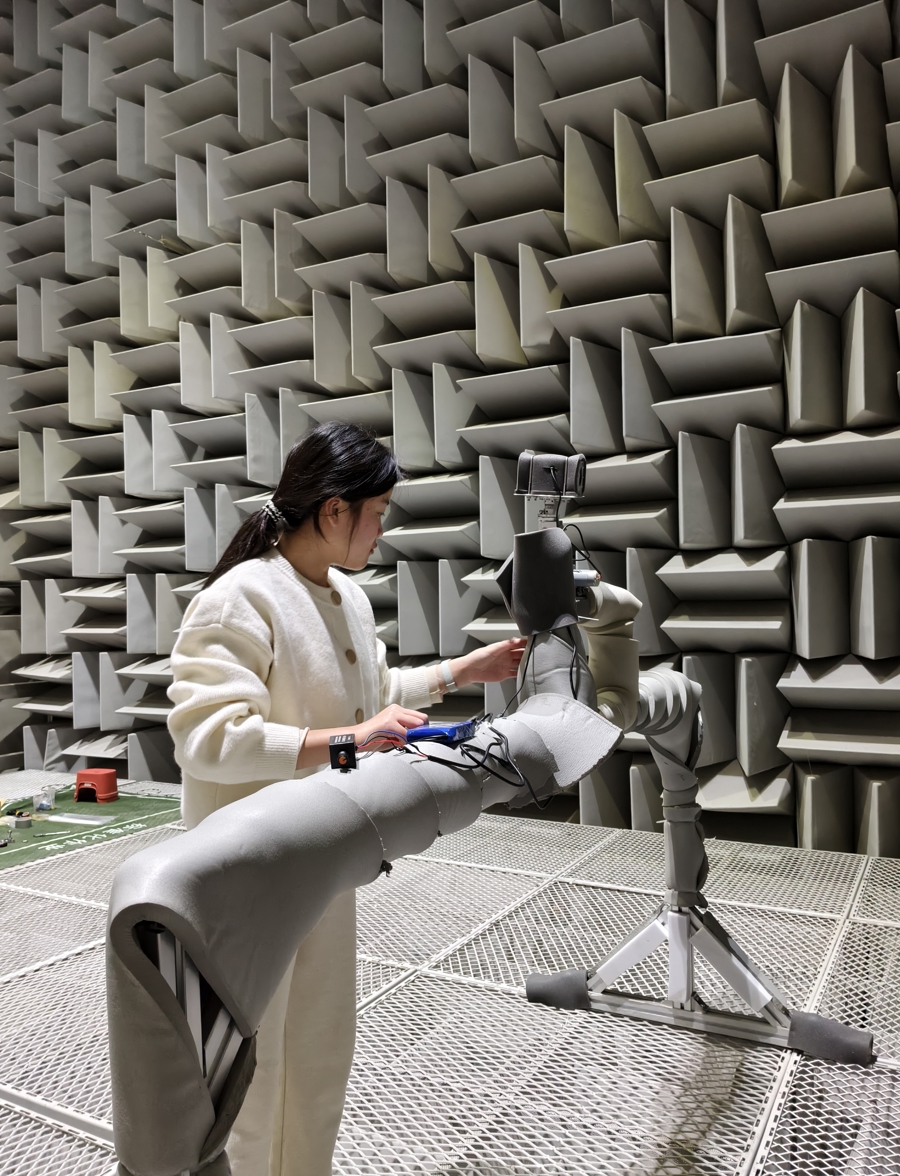

上海电机学院材料学院学生在集成电路企业住企实习。

上海电机学院材料学院学生在集成电路企业住企实习。

从大飞机到光刻机,联合培养真“硬核”。上海电机学院半导体精密测量协同创新研究中心负责人李志松解释,传统的学科培养往往按照教学大纲进行,而用人单位所在的工程场景更新换代很快,教材里又没涉及。“通过与企业联合开展项目开发,让学生参与其中,可以提升他们的实践能力,了解企业生产一线的真实需求,有助于毕业后快速走上岗位。”

最近5年,共有超过60家集成电路相关产业链企业录用近1300位上海电机学院毕业生,包含各个细分领域的名企——中芯、华虹、积塔、中微、芯源微等。仅在华虹集团就职的学院校友,迄今累计已近800人。

上海海洋大学学子采样“上海之鱼”。

上海海洋大学学子采样“上海之鱼”。

【不论农科还是文科,服水土又“国际范”】

根据《上海市强化重点领域人才精准供给 动态调整高等学校招生结构规模实施方案》,上海明确扩招“理工农医”:到2026年时,理工农医学科门类的硕士研究生招生占比要提高5个百分点左右,理工农医学科门类的本科生招生占比更是要提高10个百分点左右。

作为全市唯一的农科研究型大学,上海海洋大学今年新开本硕“新农班”,分别由经过层层选拔的首批40名本科生、21名研究生组成。其中,“元鼎卓越农林创新班”更是由国际著名鱼类学家、中国鱼类学主要奠基人和水产教育家朱元鼎命名——以元为始、定鼎时代,做出服务乡村振兴新贡献。

海大农林专项班学子走进鲜花港。

海大农林专项班学子走进鲜花港。

衣食天下,必接地气、服水土。水产与生命学院高级工程师王春常常作为水产养殖专家下乡、下水,如今成了“元鼎班”首任班主任,带教专班学生“逛”生鲜集市,邀约行业“老板”踏访合作基地。“可以思考一下,同样都是虾,为什么基围虾和小河虾的价格要相差近一倍?”在松江水产师生,王春捞起一把虾解释,“新鲜度、风味、品种以及养殖难度……影响着价格波动。”

另一位跟班导师,海大经济管理学院工商管理系主任、国家特色淡水鱼产业技术体系产业经济岗位科学家姜启军教授补充,“也别忘了品牌和供求关系,如果脱离了鲜活的水产品市场,水产品经济规律就失去了根基。”

华政涉外法治学院的本科生和研究生在全国大学生法语四级考试中通过率100%、优秀率33%。

华政涉外法治学院的本科生和研究生在全国大学生法语四级考试中通过率100%、优秀率33%。

对于沪上文科院校,人文社科人才仍面临“结构性稀缺”,比如涉外法治、区域国别研究等“外向型”“国际范”的新质人才。在华东政法大学国际法学院,《国际公法》课程成为法学主干课程之一,其特色模式“辩论赛进课堂”入选教育部国家级本科一流课程。蒋圣力老师所授的《外层空间法》课程中,他组织学生前往上海宇航系统工程研究所,现场观摩长征运载火箭发射人造卫星任务实施情况,促使学生基于亲身经历和体验,加深认识实现外层空间国际法治、完善中国航天法治建设的重要性和必要性。

修习《外层空间法》的本科生苏钰婷说,“通过上课我对外层空间法产生了浓厚兴趣,结课后我抓住赛事选拔的机会,加入到模拟法庭赛队中。”她所在的队伍参加了第21届国际空间法模拟法庭竞赛,通过撰写英文诉状、口头辩论获得极大锻炼,现已成功保研。在今年第16届“莱顿-塞林”国际航空法模拟法庭竞赛中,学院教师郑派指导华政校队以中国区选拔赛亚军的成绩晋级国际半决赛,并以国际半决赛正方总分全球第一的成绩晋级国际总决赛,最终荣获国际赛亚军(全球第二)和正方最佳书状奖(全球第一)。

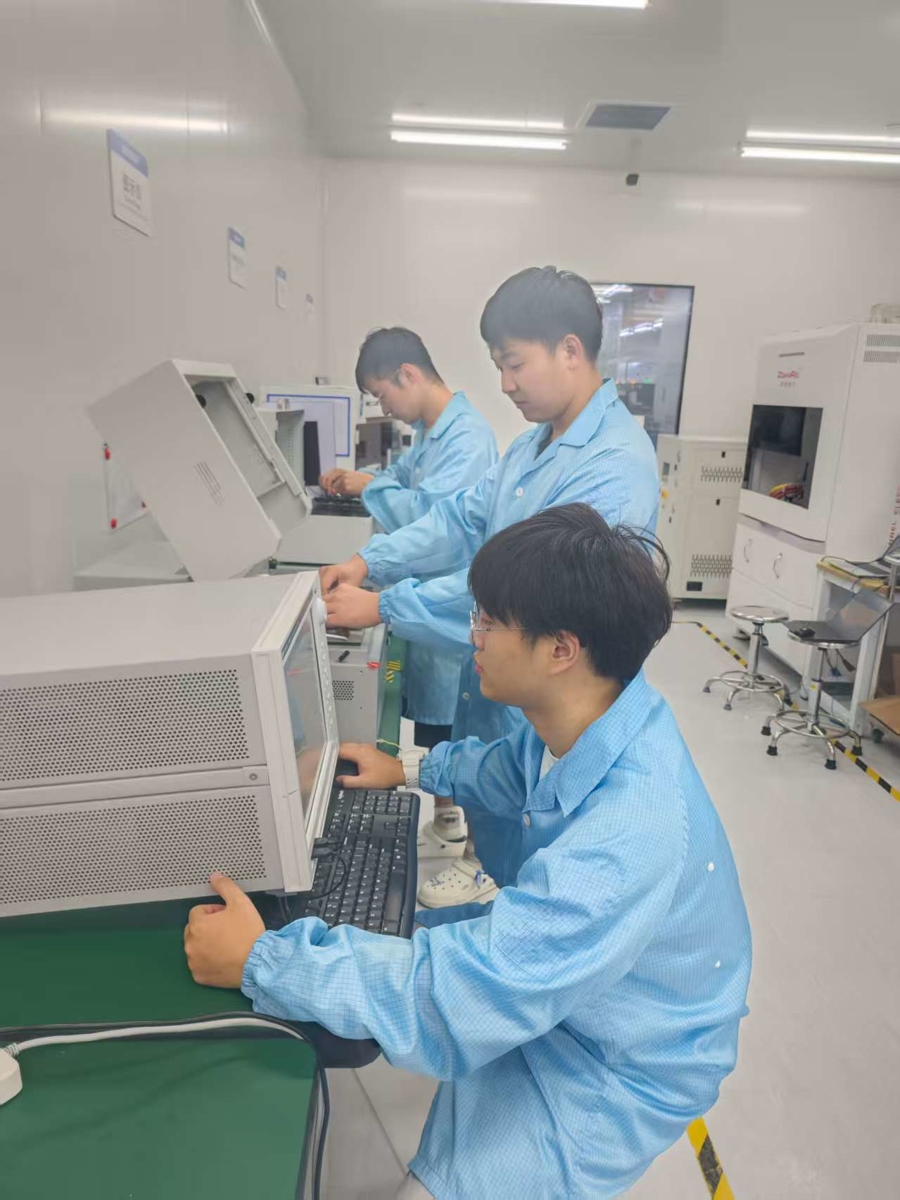

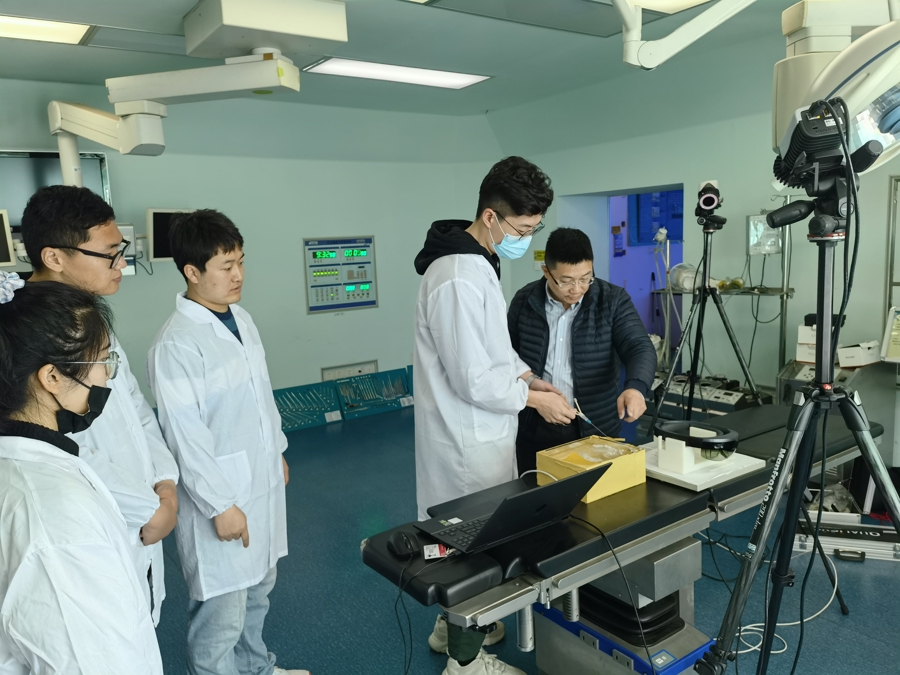

上理工“住企培养”项目学生在实验室测试企业项目。

上理工“住企培养”项目学生在实验室测试企业项目。

【师资转型,精准细分化解“一对一”错配】

承担“强服务、重贡献”综改试点的上海理工大学,健康学院人才培养更加注重细分市场,培养方向也更精准。以前学院更多是医疗器械研发人员的梯队培养,现在医疗器械的认证体系、监管方面人才也缺乏。副院长胥义告诉记者,培养方向从原来的设计研发工程师,延伸到医疗器械注册和法规事务工程师、质量控制工程师、临床事务工程师等,“这也是围绕应用场景的不同环节来改进人才培养方案,让学生尽早服务社会。”

上理工健康学院学子实操医疗器械。

上理工健康学院学子实操医疗器械。

培养目的在变,培养师资也在变。上理工医工交叉组建起跨区域、跨单位、跨学科的“跨界导师组”,化解以往学生与导师“一对一”可能发生的“错配”现象。目前,全院共有150名校内导师、400名校外导师,约700名学生在包括三甲医院在内的临床一线进行联合培养。他们深度参与医疗器械产品从概念验证、技术突破,到临床试用、上市监管的全过程,提升产品思维、技术能力与创业素养。上理工健康学院计划到2026年建成医疗器械产业学院,与不少于32家企业、医院共建,更新20%的现有课程,教师团队40%来自临床和产业界。

上海电力大学临港校区。

上海电力大学临港校区。

事实上,行业特色高校还主动把教师“送出去”在岗充电。上海电力大学能源与机械工程学院王道累教授就在上海电力股份有限公司吴泾热电厂实践,对企业的实际运行和技术需求有了更深认识,“这些积累反哺教学后,学生的实践能力和工程思维也明显增强。”按照上电“双师型”教师提升计划,学校要求新进教师至少拥有6个月企业实践经历,并选派骨干教师赴头部企业挂职,目前全校双师双能教师的比例达75%。

“必须拥有一支‘既懂理论、又懂生产’的教师队伍。”上海电力大学党委副书记、校长顾春华表示,在师资双向流动下,同时引进企业技术骨干担任“产业教授”,现有来自国网、南网、五大发电集团,以及华为、特斯拉、宁德时代、上海能建、晶科电力等企业的百余位工程专家走进上电课堂,带来产业一线的技术与案例,成为教育教学新常态。

满盈网提示:文章来自网络,不代表本站观点。